Clemente Rosas >

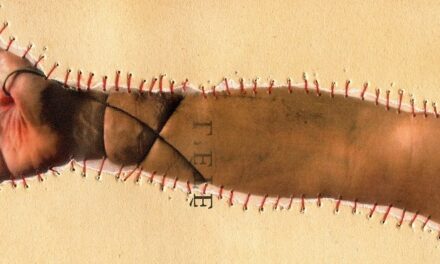

Repressão militar contra manisfetantes em defesa da democracia – 1964

Naquele longínquo 1 de abril, quando me dirigi para o edifício JK, na Avenida Dantas Barreto, onde funcionava a SUDENE, meu local de trabalho, logo percebi que alguma coisa muito grave estava acontecendo. Tínhamos vagas notícias do levante do General Mourão, mas a manchete do jornal “Última Hora” era otimista: “Tropas Legalistas Marcham Sobre Minas”. Ao longo da manhã, no entanto, a presença de veículos militares nas ruas, metralhadoras pesadas instaladas nas cabeceiras das pontes, a surpresa e o susto no rosto das pessoas sinalizavam noutra direção.

Quase ninguém subiu para trabalhar, e a multidão de servidores permaneceu em frente ao edifício, ocupando a rua, de onde se podia ver soldados do Exército cercando o Palácio do Governo. A agitação e a confusão eram grandes, surgiam idéias desencontradas, sugestões de ação estapafúrdias, espelhando apenas uma revolta que não se sabia como canalizar. Alguém trouxe a notícia de que estudantes estavam reunidos na Escola de Engenharia, na Rua do Hospício, deliberando sobre o que fazer para defender a democracia e o Governo legalmente constituído. Egresso, havia apenas dois anos, da liderança estudantil, entendi que alguém deveria tomar a iniciativa de dar uma diretriz de ação qualquer àquela pequena massa de inconformados. Subi na base de um poste e, meio corpo acima da multidão, falei aos companheiros: não adiantava permanecermos ali, desordenados e expostos a represálias; devíamos unir-nos aos estudantes, na Escola de Engenharia, e discutir com eles o que poderia ser feito (lembro-me de que, enquanto falava, o motor mal regulado de um automóvel produziu um estampido, semelhante ao de uma arma de fogo, e estremeci: nada mais que um susto).

Parte das pessoas, com efeito, dirigiu-se para a Escola de Engenharia, onde encontramos os estudantes em assembléia, no salão de conferências. Após alguns discursos, um deles propôs que os universitários fossem juntar-se ao povo, que, segundo o orador, dirigia-se ao Palácio, para resgatar o Governador Miguel Arraes. Não houve discussão, nem voto. Com um forte clamor de muitas vozes, toda a assembléia se ergueu, desceu as escadas e ganhou a rua.

No caminho, convidávamos, sem sucesso, as pessoas nas janelas dos edifícios e nas portas das lojas a nos acompanhar. Alguns estudantes de nível médio e de outras escolas superiores, que já estavam pelas calçadas, incorporaram-se. Uma bandeira do Brasil, surgida não sei de onde, e levantada por várias mãos, foi posta à frente. Tudo muito espontâneo, sem plano nem comando perceptível.

Já na Dantas Barreto, em frente à SUDENE, nos defrontamos com a linha de soldados, e paramos a uma certa distância. Vi bem quando começaram a avançar, marcando as passadas, como autômatos, e atirando, a princípio para cima. Do nosso lado, apenas gritos: golpistas, traidores, gorilas e coisas do gênero.

Minha experiência de movimento estudantil me ensinara que uma multidão desarmada até pode fazer frente a soldados, mas só se a superioridade numérica for esmagadora: como a plebe que marchou contra a Bastilha, na Revolução Francesa, ou como os fiéis xiitas que derrubaram o Xá do Irã, mais recentemente. E éramos, no máximo, uma poucas centenas. Impunha-se recuar. E foi o que fizemos, uma parte pela própria Dantas Barreto, outra, onde eu me achava, derivando para a rua ao lado do Edifício JK. Este grupo, afinal, acabou separado da tropa armada apenas pelo leito estreito daquela transversal, eles na calçada da SUDENE, nós na calçada oposta.

E eles voltaram a fazer mira contra nós. Puxando pela mão a minha mulher, ainda estudante, que me havia encontrado na manifestação, abaixei-me atrás de uma Rural Willys, estacionada na esquina. Quando os tiros cessaram, mesmo antes de me levantar, vi um corpo estendido na calçada, bem ao lado do carro que me servira de escudo. Um manifestante, hoje professor universitário, tentava me reanimar: “Vamos, companheiro! Que vacilação é essa? Isso é tiro de festim!” Respondi apenas: “Veja o efeito, aí ao lado”. Ele olhou, calou-se e desapareceu.

O rapaz, de apenas dezesseis anos, cujo nome – Jonas Albuquerque – só fui saber depois, jazia de costas, em perfeito silêncio, o rosto completamente desfigurado pela bala. Só os olhos eram visíveis, nariz e boca transformados em um grande buraco sangrento, que nunca imaginei pudesse ser causado por algum projétil. Respirava suavemente, e a expiração fazia aumentar, em ondas, a poça de sangue que tomava a calçada.

Por um momento, assustei-me com a idéia de que o ferido irreconhecível pudesse ser o meu irmão mais novo, que também estava na passeata. Minha mulher tranqüilizou-me. Dois colegas carregaram o moribundo, um deles chorando e gritando: “Covardes, covardes!” Um cidadão, ao volante de um jipe, atendendo aos nossos apelos, o recolheu e levou para o Pronto Socorro. A bandeira brasileira, agora reduzida a um perigoso elemento de identificação, encontrou abrigo na bolsa de uma mocinha. E dispersamos.

A outra vítima fatal, Ivan Aguiar, que eu conhecia como companheiro de Partido, não vi cair. Disseram-me depois que portava um velho revólver, e esboçou inútil reação. Insensato? Heróico? Quixotesco? Não me cabe julgar. Soube também que, atingido no peito, o nosso bravo Ivan encostou-se em uma parede, e foi escorregando lentamente, até entregar-se ao solo da sua pátria pernambucana. Como o príncipe-menino de Saint-Exupéry, “tombou devagarinho, como uma árvore tomba”.

Já em retirada pela Avenida Conde da Boa Vista, recebemos ainda um último golpe, não menos doloroso. Uma senhora, no portão do seu edifício, quis saber que confusão era aquela. “É o Exército, que está matando o povo”, minha mulher respondeu. E a respeitável dama, futura desfilante, por certo, da “Marcha da Família, com Deus, pela Liberdade”, vociferou: “Bem feito! Para não estarem por aí, fazendo agitação!”

Este texto é parte da Série 1964 – Memórias de Abril, um resgate coletivo e fragmentado da história.

Mestre João Rego, tudo bem? É necessário confirmar, porém tenho a impressão que era um secundarista e um primeiranista da Faculdade de Engenharia. Pelo menos esta é a memória e fui um dos que fui ver os corpos do Ivan e do Jonas no antigo Pronto Socorro, perto de onde morava à época. O secundarista eu conhecí no Colégio Estadual onde estudei. E tenho quase certeza de que quem tinha uma realação maior com ele era o Marcelo Mario Mello. O pessoal da Faculdade de Arquitetura passando em frente a minha casa na Conde Da Boa Vista insistiram para que eu fosse a passeata mas meus pais não deixaram. Como eu tinha apenas 16 anos tive que “obedecer” o Pai que me pegou pelo braço e me impediu de ir. Abração, Silvio.

Dóris Cardoso Nessa época eu tinha 15 anos. Me emociona esse relato do que aconteceu nas ruas de Recife porque ouvi muitas vezes o meu pai contar que ao passar pelas ruas nesse dia 1 de abril para ir a uma farmácia era empurrado, assim como todos que passavam certamente por essa manifestação, pelos militares com suas armas. Lembro bem da sua revolta e indignação ao chegar em casa, como homem de esquerda que sempre foi. O remédio era para um irmão meu que havia nascido justamente no dia do golpe, 31 de março e que por essa razão meu pai lhe dizia que ele havia nascido no dia da mentira. Essa informação fazia fez com que ele, menino na sua inocência, repetisse isso sempre que lhe perguntavam a data do seu nascimento até que minha mãe foi chamada na escola e teve que criar uma explicação para essa “piada familiar”.

Mestre, João:

Parabéns, pela idéia e iniciativa. Assim, os mais jovens, e também outros, terão versões reais dos Anos de Chumbo, na Veneza Brasileira. Relatado por quem: Minino, eu vi. Abração !!

Chico

Clemente! Otimo relato, emocionante! Obrigado

O relato fiel de um personagem que presenciou e conviveu com esse período obcuro da nossa história. Parabéns, Clemente, pela sua excepcional narrativa. Quando a gente vivencia a história, torna-se mais fácil transformar os fatos em frases com maior expressão. Parabéns!