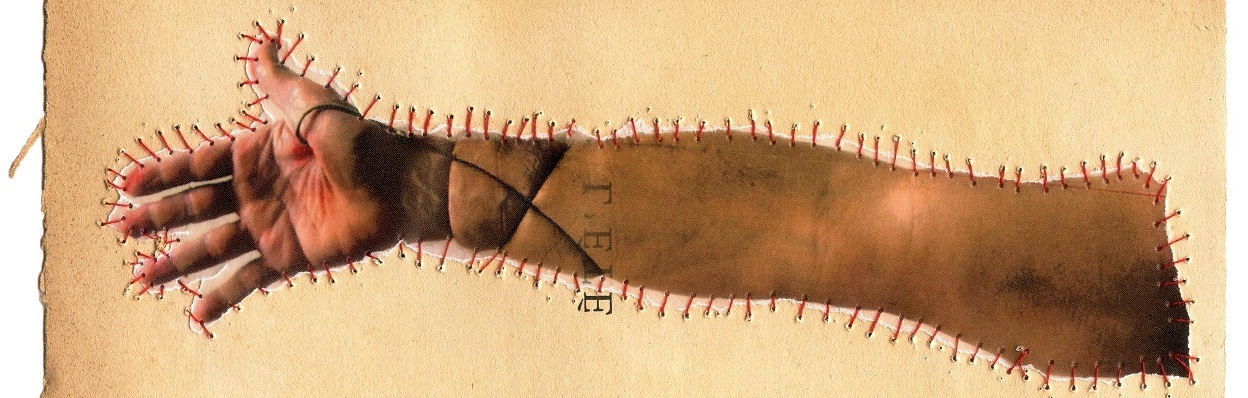

Gilvan Barreto, “Arm,” Sutures series, 2015, from the book “Sobremarinhos,” 100 cm x 66 cm, mineral pigment print on cotton paper.

To sharpen your mind,

is like sharpening

a pencil: if you sharpen

too much, it breaks.

(Henri Cartier-Bresson, entrevista filmada, International Center of Photography, New York, maio de 1994)

Já estive internada no Pinel.

Günter Grass, em meados dos anos cinquenta, estava escrevendo uma de suas obras de ficção, e em dado momento já tinha escrito muitos pedaços, “mas a primeira frase continuava faltando”, segundo ele. Buscou muito sua primeira frase, inclusive viajando por Berlim e Paris, e a encontrou enfim: “Admito: eu sou interno de um hospício…”. É a frase com que abre seu primeiro romance, O tambor (de lata). Como está nas suas memórias, a frase isolada que lhe aparece afinal pode ser ficção, mas, como tem o verbo em tempo presente, pode também remeter ao seu entorno, uma Europa à qual parece faltar o atributo de racional. Ou até ao mundo, pois, conforme o ângulo, sempre é possível olhar pela janela ou clicar algum lugar da Internet e resmungar “êta, mundo maluco!”.

No meu caso, corresponde à verdade, a uma realidade individual, a frase com que decido começar um capítulo sobre o que nas memórias de gente mais importante é dispensado porque supostamente o que importa para a história da humanidade é a atividade pública e não o que se descobre, segundo a imagem pudica de Hobsbawm “levantando a roupa de cama”. No Brasil talvez a metáfora adequada seja outra; mesmo na região de clima temperado, usam-se menos cobertas e lençóis que na Europa. E vale a metáfora modificada, pois registro que, ao voltar ao Brasil depois de morar 26 anos longe daqui, um dos “choques culturais” que sofri foi ver, escandalizada, como aqui se conversa sem a menor reserva sobre coisas muito íntimas, numa espécie de “psicanálise de botequim” generalizada. Sou filha de gente reservada e me acostumara com facilidade ao cuidado britânico “Sorry to get personal…(“Desculpe se entro em assunto pessoal”)”. Aliás, nos jantares da Universidade de Cambridge não era considerado de bom tom conversar sobre assuntos pessoais – ao menos nos anos em que lá passei, 1973-1975. Imagino que era considerado sintoma de incompetência para conversar sobre outros assuntos. Aqui, no meu primeiro ano de volta a pátria, uma amiga nem tão íntima, e nem bêbada estava, me perguntou numa conversa que nem havia chegado a tema diretamente sexual: “E o tamanho do pinto dele?”

De qualquer modo, aqui ou na China, as lembranças de uma mulher no que se refere ao peso relativo das vidas pública e privada ainda são necessariamente diferentes daquelas de um homem. No caso dos homens, as suas mulheres mais facilmente aparecem nos seus escritos explicitamente autobiográficos como personagens mais ou menos apagados, que os apóiam em suas atividades. Mesmo quando há mulheres fortes, de grande influência, elas são personagens de apoio. Podem checar: Ingmar Bergman, Samuel Wainer, Marcel Reich-Ranitzki, Günter Grass, Graham Greene, Orham Pamuk, Alan Greenspan, Ivo Pitanguy, Fernando Henrique Cardoso já bastam como exemplo disso quando escrevem sobre sua própria vida. Além de que foram as mulheres as mais afetadas por aquelas tendências do século 20 que se refletem no comportamento individual e familiar, derivadas do progresso econômico e da expansão da seguridade social, da maior igualdade entre homens e mulheres (na educação, no mercado de trabalho, e nas relações dentro da família), fruto de diversos movimentos feministas e igualitários, da pílula anticoncepcional, e, ao menos no Brasil, da tolerância maior com as diferenças e de boa dose de pragmatismo. Em suma, mudanças na esfera privada tiveram, no século XX, mais impacto no conjunto da vida (privada e pública) da mulher.

Com todas essas ressalvas, minha primeira frase ficou lá longe: sim, já estive internada em um hospital psiquiátrico. Faz muito tempo, nunca mais aconteceu, acho que foi só dois ou três dias dormindo, ou talvez foi um dia só, não me lembro. Do hospital só lembro minha mãe chegando para me levar para casa. Não se contou para ninguém (ou quase), e fui perdoada pela vida, por assim dizer. Foi no Pinel, um hospital que ainda existe no Rio de Janeiro e continua tão famoso e especializado que quando o presidente venezuelano Hugo Chavez propôs há alguns anos (em abril de 2006) um gasoduto da Venezuela até a Argentina através do Brasil, o projeto logo recebeu apelidos de “pinelduto” e “transpinel”.

Pois eu fui parar no Pinel, em 1964, ano do golpe militar no Brasil. Foi tentando curar alguém que no momento não estava raciocinando; eu achava que ao apontar onde os elos da corrente não engatavam, onde as frases davam um passo não permitido pela lógica, eu podia fazer o raciocínio dele funcionar de novo de modo normal. Síndrome maníaco-depressiva era o rótulo dado à doença dele, então. O rótulo não servia p’ra nada, pelo menos p’ra mim. Hoje falariam em distúrbio bipolar, o que tampouco me teria ajudado a lidar com a situação. Eu tinha todo o otimismo da ignorância. Tinha 26 anos, morava com ele há poucos meses, e era a primeira vez que me deparava com alguém descolando da realidade em coisas vitais. Eu queria submeter as frases dele, que haviam perdido contato com a realidade, a testes de lógica, convencer quem emitia as frases de que elas não tinham a conexão correta, eram sem pé nem cabeça: quando ele percebesse isso, concordasse comigo, ele voltaria à razão. Estava aplicando lógica aristotélica tal qual me fora ensinada no curso de filosofia da minha Fenefi (a famosa Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro quando ainda era capital):

se A = B

e A = C

então B = C

Era com esse método que eu queria tirar alguém do fundo da irracionalidade. Até hoje consigo lembrar que passava horas e horas repetindo as frases do Mauricio, desmembrando-as em seus componentes para mostrar a ele onde o encadeamento não fechava, estava frouxo, o elo aberto. Mal parávamos a argumentação para alguma refeição. Apontar para cada manchinha de um quadro na parede para convencer pela lógica que ali naquelas manchas, na penumbra, não estava o Mauro, o irmão que já estava morto. Não consigo lembrar nenhum detalhe das argumentações e contra-argumentações – mas ainda consigo lembrar o sofrimento, o cansaço, eu queria dormir, e o Maurício, que toda vida foi um insone e tomava pílula p’ra dormir mesmo quando estava são, não me deixava dormir. Quando, exausta, dizia que ia embora e fugia para a casa de uma amiga no andar de cima simplesmente porque queria dormir um pouco, o Mauricio se arrastava de joelhos pela escada do prédio de dois andares sem elevador pedindo p’ra eu voltar, e eu descia de volta para o nosso apartamentinho. E ele continuava sem dormir e sem me deixar dormir.

Não sei quantos dias seguidos isso durou. Lembro que em dado momento só soube que a única solução era ir, não sei p’ra onde, ir embora, e saí sem rumo, morro abaixo pela Estrada das Canoas, onde ficava o condomínio, rumo à igrejinha de São Conrado, vagamente a idéia era pegar um ônibus qualquer lá embaixo. No meio do caminho entre o portão do condomínio e a igrejinha de São Conrado lá vem o Maurício com a Kombi, e me manda subir, e eu volto. Não lembro mais que isso, nenhum detalhe daqueles dias. Mas parece que o último resquício de lucidez antes da hospitalização de ambos esses personagens ainda foi do Maurício, que em dado momento – acho que era um fim de tarde – resolveu me levar ao psicanalista dele. Só lembro que o cano de escapamento da Kombi dava estouros, e eu desconfiava, em meio ao meu nevoeiro, semi-acordada, que eram tiros, não tinha mais certeza que era o escapamento da Kombi; parece que um casal de vizinhos nossos, jovens, pelo menos mais jovens que o Mauricio, ou tão jovens quanto eu, foram junto para o consultório.

Depois da Kombi deixando o conjunto habitacional morro abaixo não me lembro de mais nada. Não é que não me lembre hoje, passadas muitas décadas. Nunca lembrei. Nunca soube, em verdade, porque o consciente aí acho que já se havia fechado, em algum estado semelhante ao dos que andam e fazem coisas mesmo dormindo.

Me contaram meses depois que quando chegamos ao consultório, eu parti aos tapas e bofetões para cima do psicanalista, com toda força que tinha. A solução adotada para enfrentar os meus tabefes foi me levar ao Pinel. Nunca soube como entrei, nem sei por quem ou como foi tomada a decisão de me internar. Palpite do Dr. Edson Lanes, o psicanalista, deve ter sido parte da trama. Talvez, finalmente, eu já estivesse dormindo, finalmente o Mauricio tivesse desligado e me deixado dormir. Não sei. Só lembro de quando saí do hospital, minha mãe chegando p’ra me tirar dali, mas eu já estava boa, tranquila, finalmente – finalmente – tinha conseguido dormir, e tinha acordado em paz. Mais ou menos consigo lembrar que estava um pouco sonolenta, conversando com outras internas, parece que umas estavam ajudando as outras em fazer manicure, eu estava participando disso também. Vagamente lembro da Thelma, elegante como jamais deixou de ser, chegando ao Pinel, mas não consigo saber se ela veio com a minha mãe me buscar para ir embora, e ela mesmo já deve ter esquecido os detalhes. Thelma continuou para sempre amiga e irmã querida, elegante de corpo e alma. Eu sei hoje que aquela época foi para ela de sofrimento, poucos meses passados da morte do marido, o Mauro. Mas naquela ocasião eu estava perdida em mim mesmo, não percebia sofrimento de outrem.

Hoje perguntaria à minha mãezinha quantos dias dormi, perguntaria a ela pela Thelma, e se saí de unhas pintadas – mas ela já não está para responder tantas perguntas que vão surgindo à medida que ponho no papel as recordações. Tenho certeza que ao entrar não tinha unhas pintadas, depois de dias e noites em que o Maurício não me largava um minuto, um segundo, não me deixava sequer fechar a porta do banheiro, para nada, batia na porta como aterrorizado.

Não sei se meses, não sei se anos, mas só muito depois que tudo passou é que consegui entender porque desvairadamente dei tapas e bofetões no psicanalista do Mauricio – ele merecia, no entendimento que me construí. E muito depois cheguei a ter muita pena do Mauricio aterrorizado momentaneamente quando eu fechava a porta do banheiro.

Dores guardadas e contidas por muitos anos. Já não são abafadas pelo Mauricio, que morreu em 1996. Disso eu só soube quando voltei ao Brasil, pois após 1973, ano em que eu e Mauricio nos separamos depois de nove anos de casamento sem papel e eu fui embora para Cambridge, nunca mais tive contato com ele e tampouco com suas filhas e sua família, nem amigos dele. Mas se alguma lição ficou de minha estada de uns dias no Pinel foi certamente a de que qualquer um tem limites que não consegue ultrapassar, nunca mais eu queria desafiar esses limites. Pois foi sem querer que fui além do que aguentei, acabando despedaçada tentando enfrentar o irracional com argumentos racionais, ou pelo menos que eu achava que eram racionais.

***

Tudo isso é pessoal. Estritamente não é político. Mas nós estamos em 1964, o ano do golpe, alguns meses depois do 1º de abril, não sei mais exatamente quantos meses. E foi dois ou três dias depois do golpe que o irmão do Mauricio, Mauro, morreu depois de cortar os próprios pulsos, trancando-se no banheiro. Mauro não deixou explicações, mas ele decidiu morrer, pois na ambulância arrancava com todas as suas forças o que os enfermeiros colocavam nos pulsos no intento de estancar o sangue. Não sei se o golpe foi a causa, estrito senso, da morte dele. Mas não tenho e nunca tive a mais mínima dúvida de que teve algo a ver. De repente, ele deve ter se sentido encurralado, ele já uma vez tivera que reconstruir a vida por causa de um golpe, expulso do Exército em perseguição política depois de instaurado o Estado Novo. Mas há dores que a gente não tem o direito de revolver, não devo tentar investigar, buscar outras camadas da memória, pois significaria necessariamente tocar em áreas muito doloridas também de outras pessoas – até agora quando lembro, nesse minuto escrevendo no meu computador, fico engolindo minhas lágrimas.

Minha mãe saberia em que mês de 1964 foi me buscar no Pinel. Nem sei se ela foi e nós voltamos de avião. Creio que foi de ônibus que voltei para a proteção da casa paterna em São Paulo. Mauricio havia sido internado em uma clínica particular pela mãe dele, orientada pelo psicanalista dele, logo em seguida à minha internação. Lembro da minha mãe observando como é que tinham me colocado em hospital público, enquanto a ele haviam colocado numa clínica particular. A ela parecia uma injustiça, tratamento desigual, mas disso não me ficou nenhum trauma.

Depois que o Mauricio saiu da clínica voltamos a viver juntos em nosso apartamentinho da Estrada das Canoas. Devo ter hesitado em voltar, pois nunca esqueci de uma frase da minha mãe que ouvi naqueles dias: “Se as pessoas pensassem tanto antes de se juntar quanto pensam antes de se separar haveria menos casamentos desastrados.“

Nos primeiros meses depois de sair do hospital, ainda na casa dos meus pais, e ainda logo que voltei a morar com Mauricio, eu às vezes passava por breves momentos de insegurança ao pensar que alguma vez eu pudesse ter de novo o que agora chamo de breakdown. Mas isso passou depois que o episódio foi por mim analisado, inclusive em algumas poucas sessões de psicoterapia com o tal psicanalista do Mauricio. Entendi que faz parte da vida a gente às vezes desejar a morte de alguém. Pois no limite daquela tensão de dias sem dormir, desejei a morte de quem estava me destruindo sem querer. O horror de perceber que eu estava desejando a morte de alguém que, afinal de contas, eu achava que amava, foi parte do processo de fuga para o estado de inconsciência. Mas isso é melodrama. O concreto é que bastou me deixarem dormir para que eu voltasse a ficar de bem com a vida.

Não se passaram muitos meses até eu ter a certeza de que algo assim jamais voltaria a acontecer. E que eu jamais tentaria de novo penetrar/entender o que eu classificasse como maluquices de outrem usando como instrumento a lógica aristotélica aprendida na Fenefi. Nesse sentido me tornei egoísta, ou me conformei que a gente nunca – nunca mesmo, que tristeza! – chega a entender de verdade uma outra pessoa. Há apenas uma remota esperança de que cada pessoa consiga entender-se a si mesmo. E mesmo isso muito precariamente. Acho que paguei, em 1964, e não por acaso no ano do golpe, que me deixara isolada e sem recursos, um preço alto demais pela busca da intimidade absoluta e completa, da empatia infinita, do diálogo que não tivesse uma única porta, janela ou fresta fechada. Eu ainda não sabia que a transparência total é impossível. Depois disso nunca mais passei de certas fronteiras, como que medindo passo a passo até que nível de complicação eu conseguiria chegar em relações interpessoais ou na tentativa de entender um outro, para pular fora em tempo.

Pobre Mauricio, pode até ser que ele nem seja culpado do meu Pinel. O contexto sempre importa. Nós já morávamos juntos desde alguns meses antes do golpe e, como comecinho de vida juntos tínhamos uma situação razoável, ele trabalhando no Instituto de Ciências Sociais, e eu no ISEB e na SUDENE. Acho que com meus dois empregos eu até conseguia ganhar um pouco mais que ele. Me importava muitíssimo ser independente. E estava, por assim dizer, numa fase ascendente, com meu livrinho Como Planejar nosso Desenvovimento? vendendo nas bancas de jornal, tinha aparecido em coluna social como “planejadora mais bem planejada do Brasil”, tinha passado entre os primeiros colocados no curso para técnico em desenvolvimento econômico da CEPAL (1962), tinha começado a frequentar o curso de economia (percebendo que da filosofia não ia sair sustento), e o trabalho no ISEB, na área de economia, com Ignácio Rangel e Gilberto Paim, era bem interessante.

Quando veio o golpe, já morava com Mauricio em São Conrado. Saímos na Kombi pelas ruas do Rio de Janeiro, a esmo, acho que Mauricio buscava algum sinal de resistência. Nada, tudo quieto. No dia seguinte fui ao ISEB, achava que ia trabalhar normalmente, mas quando cheguei na esquina da Rua das Palmeiras vi o prédio cercado de polícia, ou de militares, não dava para distinguir. Nem cheguei até a porta do Instituto, fugi p’ra casa, só ficava ali sem sair, angustiada, no apartamentinho em São Conrado, ou na beira da piscina do conjunto, pensando no que seria da minha vida e como eu iria me sustentar, havia perdido meus empregos, o da SUDENE porque me devolveram à USIBA-Usina Siderúrgica da Bahia de onde eu havia sido requisitada e do ISEB, cercado pela polícia e fechado. Soube que haviam prendido todos os que estavam no prédio: o vigia, o funcionário que servia cafezinho. Eu ficava aterrorizada só de ver um policial à distância de uma dezena de metros. O nosso sustento ficou por conta do Mauricio sozinho.

A USIBA (Usina Siderúrgica da Bahia) me demitiu, pois eu havia sido contratada já expressamente com o fim de ser requisitada pela SUDENE, de siderurgia eu não entendia nada. (São antigas as manobras da contratação de funcionários públicos sem concurso.) Não sei que imagem de subversiva se havia formado a meu respeito o chefe do escritório no Rio, que era um irmão de Celso Furtado, o superintendente geral. Pois quando lá cheguei na minha escrivaninha, um dia depois do golpe, me informou o chefe que havia jogado no lixo tudo o que estava nas minhas gavetas, e que eu desaparecesse dali porque estaria em perigo. De fato só tive coragem de voltar ao escritório da SUDENE algumas semanas mais tarde. Eu havia sido contratada em janeiro de 1964 para ajudar a edição de uma revista de economia que a SUDENE pretendia publicar, e na minha gaveta só estavam artigos oferecidos como contribuições para o número a ser publicado. Jogaram tudo fora sem olhar, em pânico. O golpe tirou Celso Furtado do comando da SUDENE, e a nova Diretoria do Escritório da Guanabara me devolveu à USIBA em ofício de 28 de abril, dirigido ao Dr. Américo Barbosa de Oliveira, Diretor-Presidente da USIBA:

“De acordo com determinação do Senhor Superintendente da SUDENE e através da presente faço retornar a essa Sociedade de Economia Mista a Técnica em Desenvolvimento Econômico Helga Hoffmann.

Aproveito o ensejo para transcrever o memo do Sr. Superintendente dirigido a essa Diretoria:

“Recomendo-vos mandar apresentar à repartição de origem a srta. Helga Hoffmann, dispensando assim os serviços que a mesma vem prestando a esta Autarquia.

No documento que for enviado à USIBA, fazendo a apresentação da mesma, deve-se aludir ao fato de que a servidora em apreço tornou-se incompatível com os interesses da SUDENE face suas convicções ideológicas.”

Não recebi um centavo de indenização ou do salário de março. Tampouco foi considerado elemento probatório de que o afastamento se deu por motivação política, mais tarde, mais de 20 anos depois, quando se concedeu aposentadoria a alguns funcionários da SUDENE que comprovadamente haviam sido demitidos por motivos políticos. Claro que eu não havia sido demitida, eu não pertencia ao quadro de funcionários da SUDENE, eu só havia sido devolvida à origem, a USIBA, e esta, formalmente, não demitiu por motivo político. Eis aí a justiça, na letra da lei.

Do ISEB fui demitida após 30 dias “por abandono de cargo”, primeiro. Depois, em 1968, fui demitida de novo pelo famoso AI5, do mesmo cargo do qual já havido sido demitida antes. (Só que da demissão pelo AI5 eu só viria a saber em 1973, em circunstâncias kafkianas.) Meu curso de economia da Faculdade de Economia na Praça XV (hoje Cândido Mendes) era noturno, acabou abandonado naquele ano. Eu só voltaria a ele um ano depois, acabei tendo o meu diploma de economista em 1968 sem ter assistido muita aula, só um dos professores ameaçou me reprovar por faltas, o de contabilidade nacional, matéria que eu conhecia no mínimo tão bem quanto ele. Eu até estava escrevendo, com o apoio do Gilberto Paim, uns artiguinhos para o Correio da Manhã explicando as contas nacionais do Brasil para público não-economista.

Passei pelo menos todo o mês de abril de 1964 queimando papel. E à beira da piscina – nem via como era bonita, bem perto de enormes pés de jaca. Eu não sei mais de que tanto papel tínhamos medo – foram-se cartas, cartões, anotações, livros inteiros página por página, nem sei mais de quem, se era Stalin, Lênin, ou Mao, ou Ho Chi Min, sei lá, revistas; na época existia uma revista dos comunistas, acho que se chamava Problemas, traduzida com financiamento de Moscou, mas que era o tal “ouro de Moscou” eu nem sabia naquele tempo. Possivelmente havia publicações da Editorial Vitória, que era controlada pelo partido comunista.

Eu usava uma panela grande, que era de o Maurício fazer sua famosa sopa de peixe, e queimava páginas e páginas arrancadas uma a uma na quitinete no apartamento, parando e fazendo um intervalo cada vez que a fumaça aumentava, pois ninguém podia desconfiar que eu estava queimando papel. E às vezes fazendo uma pausa da angústia comendo um mexido de gérmen de trigo com leite condensado, que estufava e me deixava sentindo mal. Ainda bem que naquele conjunto de São Conrado havia muito apartamento vazio, que só era usado para fins de semana, havia poucos moradores regulares, ao que parece ninguém notou fumaça. Carro do corpo de bombeiros não apareceu por lá. Uma noite, fomos para os lados onde havia um rio – deve ter sido para o lado da Barra da Tijuca, então quase deserta, com poucos moradores -, o Mauricio parou a Kombi sobre a ponte e jogou na água duas malas cheias de livros. Não tenho a menor idéia do que estava dentro das malas – essas coisas perigosas que se consideravam de “esquerda”, “revolucionárias”, “marxistas”. Imagino que no momento em que colocamos a papelada dentro das malas sabíamos do que se tratava, já que estávamos fazendo algum tipo de classificação do que era ou não era perigoso. Alguém deve ter guardado para nós minhas obras completas de Marx e Engels em alemão, que eu havia comprado em 1962, no Instituto MELS em Moscou (Instituto Marx, Engels, Lênin, Stalin), porque essas eu tenho aqui guardadas até hoje, ainda que a essa altura da partitura não saiba muito bem para quê. Ou então na ocasião resolvemos que não eram perigosas, pois, em alemão, ninguém que fizesse uma busca iria entender.

Nunca houve busca em nossa morada da Estrada das Canoas. Como tínhamos mudado para lá há pouco tempo, ainda não havia dado o endereço a quase ninguém. A energia gasta em separar o suspeito e o proibido e os pulmões envenenados da fumaça não nos teriam ajudado, a julgar pelo que aconteceu na casa dos meus pais na Vila Mariana, em São Paulo, onde a polícia fez uma busca na velha casa da Gaspar Lourenço à procura de meus irmãos. Fuçaram os livros, que sempre houve muito livro na casa dos meus pais e de meus avós, e entre os que levaram como suspeitos estava Ascenção e Queda do Terceiro Reich, de William Shirer, tinha uma suástica na capa. Meu pai, teimoso e com a coragem da inocência, foi lá no DOPS reclamar e reaver os livros dele, e os trouxe de volta p’ra casa, com mais alguns que os policiais lhe entregaram e que nem dele eram.

Saídos das clínicas, e depois de eu haver passado várias semanas com meus pais em S.Paulo, reconstruímos a vida em São Conrado devagar. Mauricio continuava no Instituto de Ciências Sociais, e começou a escrever o seu belo livro sobre a guerra do Contestado, depois de haver acumulado pelo menos uma década de pesquisa in loco e em fontes. Eu consegui um ou outro texto para traduzir, na Editora Civilização Brasileira, a mesma que depois publicou o livro do Mauricio, e na Zahar Editores. As idas à editora eram uma feliz oportunidade de começar a sair da toca. Saudades de Enio Silveira e Jorge Zahar.

***

*Günter Grass, Nas peles da cebola: Memórias. Rio de Janeiro, Editora Record, 2007, pp. 368-9.

**Eric Hobsbawm, Interesting Times: A Twentieth-Century Life, The New Pres, New York, 2005, p.xvi.

***Mauricio Vinhas de Queiroz, Messianismo e Conflito Social (A Guerra Sertaneja do Contestado:1912-1916), Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1966. Esse livro é para o Contestado o que Os Sertões é para Canudos.

Relatos que mostram quão rica é a trajetória e quantas surpresas ela nos reserva…História nacional e pessoal se misturam e rica é a escrita, prazerosa a leitura. Abraço carinhoso!

Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Ricas memórias, e não me arrisco a tentar advinhar quais dos seus abismos era maior naquela época, se o interno, o dentro de casa, o da carreira ou o do país.