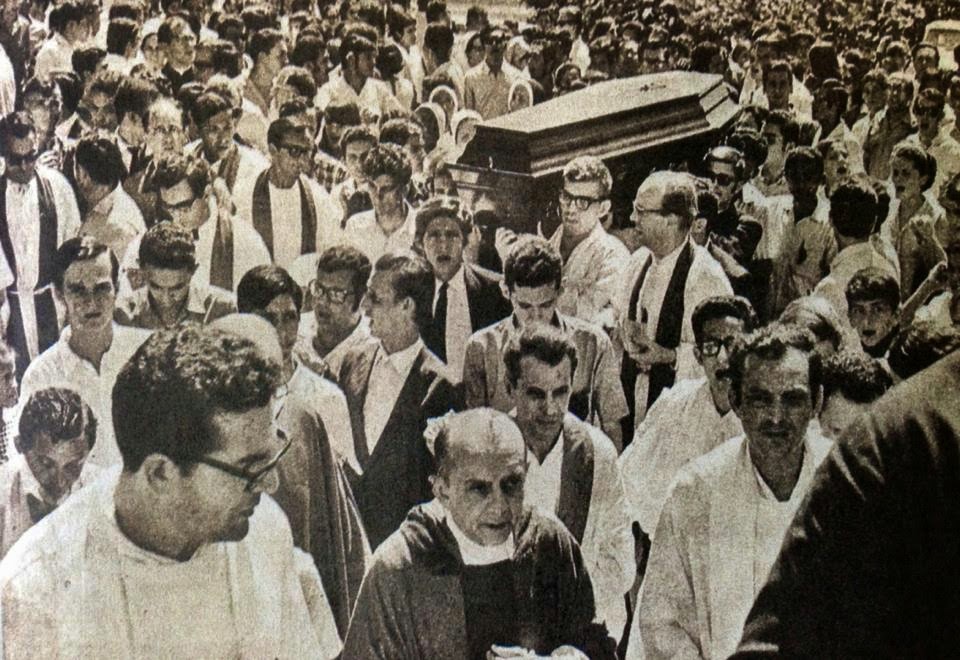

Dom Helder acompanha enterro do Padre Henrique.

Não lembro de outro episódio nessa minha longa vida de repórter que tenha causado mais comoção do que a Missa de Corpo Presente e, depois, a cerimônia de sepultamento do padre Henrique Pereira Neto, o jovem auxiliar de dom Hélder Câmara que foi seviciado e assassinado, no já distante ano de 1969, por agentes da ditadura. Eu vinha havia cinco dias acompanhando de perto o trágico episódio, desde a descoberta do corpo, num terreno baldio próximo ao campus da Universidade Federal de Pernambuco, até sua identificação no Instituto Médico Legal. Produzi, às pressas, a primeira reportagem sobre o assassinato do padre, publicada em cima do episódio pela revista Fatos & Fotos. A reportagem não foi grande coisa, não houve tempo nem condições para melhor apurar, mas o assunto agora era meu, com nova matéria e informações mais completas para a revista Manchete, que circularia quatro dias depois.

Consegui, na primeira reportagem, caminhando em terreno árido, “fuçando” daqui e dali, levantar os últimos passos do padre Henrique, desde o encontro que teve com uma família amiga no bairro de Parnamirim, quando teria sido seguido por uma camionete misteriosa, até a descoberta do corpo, nu e com claros sinais de tortura, no terreno baldio já mencionado. Mandava a lógica, portanto, que o assunto continuasse comigo, e que eu, com o fotógrafo Raimundo Costa, parceiro de outras jornadas, cobrisse a Missa de Corpo Presente, anunciada para a Igreja do Espinheiro, de onde o caixão seria conduzido para o distante Cemitério da Várzea. Dura tarefa para o jovem inexperiente que eu era, mas não podia largar a chance de produzir um expressivo trabalho, de infinita repercussão. Nesse período, haviam surgido novas informações, falava-se dos primeiros suspeitos, especialmente do Comando de Caça aos Comunistas, grupo paramilitar integrado por jovens filhos da aristocracia canavieira, que iniciava o caminho sem volta para a decadência. Muitos desconfiavam – e com razão – de que o crime deveria entrar na conta dos beleguins da ditadura, especialmente do DOPS, outros especulavam com mais profundidade, e falavam de uma ação conjunta coordenada pela Segunda Seção do então IV Exército, hoje Comando Militar do Nordeste, responsável pela área de inteligência da Instituição. Mas, ninguém tinha coragem de acusar ninguém – foi um crime sem testemunhas, perpetrado na calada da noite, não havia provas que justificassem a acusação. (Muito tempo depois, as comissões especiais que investigaram os crimes da ditadura, apuraram que os responsáveis foram realmente alguns integrantes da polícia civil, ligados ao DOPS, que jamais foram condenados pela Justiça.)

Mas vamos à Missa.

A imprensa pernambucana tratava o assunto, desde o primeiro momento, com luvas de seda, pois era rigorosamente monitorada pelos órgãos da repressão. Havia sempre um oficial do Exército acompanhando, dentro das redações, cada matéria, cada título, cada texto mais crítico. Sem falar da subserviência do patronato, que desde os primeiros momentos aprovou a enalteceu o Golpe de Estado.

Chegamos cedo, eu e Raimundo Costa, à Igreja do Espinheiro, onde o caixão, com o corpo inerte de Henrique, já fora colocado no centro da nave. Bancos e cadeiras do templo haviam sido ocupadas pelos fiéis seguidores do Arcebispo de Olinda e Recife e por estudantes, secundaristas e universitários, quase todos fiéis seguidores de dom Hélder Câmara. O clima era tenso.

Em momentos assim, o pequeno e frágil religioso, odiado pelos militares, se agigantava – o sermão que pregava comovia os fiéis, enquanto denunciava o crime bárbaro e imperdoável, rogava compreensão e pedia o perdão para os criminosos. Os fiéis ouviam comovidos, alguns choravam baixinho – os familiares do padre Henrique não se afastavam do caixão.

Finda a prática religiosa, teria início a grande epopeia do sepultamento. O caixão foi colocado em cima de um carro aberto, que deveria transportá-lo desde o bairro do Espinheiro até o Cemitério da Várzea que, por capricho, se situava próximo ao local onde o corpo fora encontrado. Era um percurso de alguns quilômetros. Ao longo do trajeto, foram colocados dezenas de policiais, civis e militares, para garantir que não aconteceriam manifestações contra o regime ou, talvez, um confronto entre os adversários e os apoiadores do Governo. Cruzando a cidade, em dia de semana, com uma multidão que só crescia ao longo do trajeto, é claro que houve muitos momentos de tensão. Quando o cortejo chegou à ponte que, cruzando o rio Capibaribe, ligava o bairro das Graças ao bairro da Torre, ponte esta posteriormente implodida para dar lugar a que hoje existe no mesmo local, estava posta uma barreira policial, decidida a impedir a passagem da grande caravana que acompanhava o caixão. Alguém começou a cantar o Hino Nacional e de repente todos engrossaram o coro. Dom Helder pedia calma. Os mais afoitos ameaçavam ir para o confronto com os policiais. O veículo com o caixão mortuário se deslocava lentamente, ganhando alguns palmos de terreno, parando, seguindo, parando e os policiais sem coragem de deter a caravana. A tensão se estendeu por quase uma hora – mas finalmente a ponte foi ultrapassada e o cortejo seguiu, acompanhando as orações com Dom Hélder, algumas vezes dando vivas à liberdade, outras vezes gritando “abaixo a ditadura”. Nessa longa jornada, estabelecimentos comerciais existentes ao longo do caminho cerraram suas portas, casas residenciais modestas, típicas daquelas bairros de classe média, também, uns mais afoitos olhavam aquela cena esquisita pelas frestas das janelas. Nós seguíamos junto, registrando cada passo, fotografando cada cena.

Chegou-se ao Cemitério da Várzea quando o sol começava a sumir. Desde cedo, aquela multidão, que começara a se formar às primeiras horas do dia ainda na Igreja do Espinheiro, não se afastou por um momento do caixão que conduzia o Padre Henrique Pereira Neto – muitos ali presentes talvez nem sequer conhecessem o jovem pároco, que desenvolvia seu trabalho pastoral principalmente junto à juventude. Dom Helder fez sua última oração já ao pé da cova – uma infinidade de lenços brancos, em sinal de adeus, começou a tremular no breu da noite que chegava, a multidão aos poucos se foi dispersando, carregando sua mágoa e seu temor.

Esta foi a última reportagem que produzi, na Sucursal do Recife, para a Manchete que, naquela época, tinha venda de bancas superior a 350 mil exemplares, sendo a revista semanal de maior circulação do país. O meu texto, com as fotos de Raimundo, foram vistos de Norte a Sul do País e, portanto, desagradaram profundamente ao sistema vigente. Comecei a receber as primeiras ameaças, telefonemas anônimos se tornaram frequentes, entendi que era tempo de sair do Recife. A direção da empresa me transferiu para a matriz, no Rio de Janeiro, onde fui encontrar outros desterrados como eu – à espera de ver um dia se tornaram realidade os versos do poeta Tiago de Melo, outro repórter da Manchete que, igualmente perseguido, já se abrigara fora do país: “Faz escuro mais eu canto/ porque a manhã vai chegar”. Foram muitos anos de trevas até que chegasse uma nova manhã.

comentários recentes