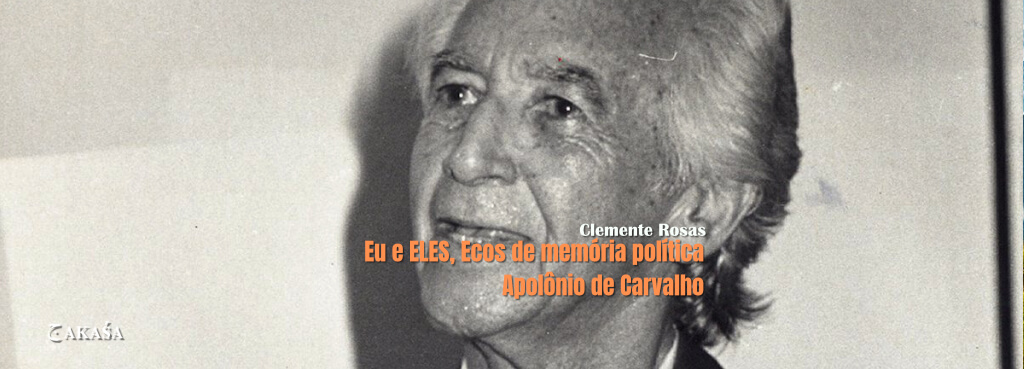

Apolonio de Carvalho.

XIII – Apolonio de Carvalho

Retomo a minha série de notáveis com uma explicação. Só estive com o meu homenageado de agora em apenas duas ocasiões: quando assisti a uma palestra sua, em meus primeiros anos no Recife, e trinta e quatro anos depois, no lançamento do seu livro de memórias “Vale a Pena Sonhar”. Mas sua longa vida, aventurosa e digna, é de tal modo cativante, que sempre foi para mim uma forte referência, e um paradigma que, se não nos é dado a todos seguir, ao menos com ele podemos sonhar.

Apolonio era filho de um sergipano de origem modesta, que teve de emigrar para Salvador, e depois para o Rio, à procura de melhor sorte. Acabou fazendo-se militar, servindo inicialmente em Bagé –RS, cidade em que encontrou sua companheira, e fixando-se depois em Mato Grosso, onde nasceu seu filho caçula, nosso personagem. Com o velho Cândido inicia-se a saga de combatividade e bravura da família, a que logo se incorporou o filho mais velho, Deusdédit. O pai havia-se oferecido como voluntário para defender o Chile contra ameaças de bombardeio das cidades de Valdívia e Valparaíso, pelo imperialismo inglês, em 1890. Deusdédit, ainda ginasiano, fugiu de casa para unir-se ao exército francês no combate ao kaiser, no início da I Guerra Mundial (os garotos idealistas foram, felizmente, impedidos pelos pais, ainda no Uruguai). Não podia ser diferente no caso de Apolonio.

Este viu também o envolvimento, mesmo à distância, do irmão, dezesseis anos mais velho, no movimento dos tenentes do Forte de Copacabana, em 1922. Quando chegou seu tempo, entre a medicina e a carreira militar, em parte também por razões econômicas, optou pela segunda, escolhendo a arma do pai: a artilharia. E lá foi encontrar, tanto na escola militar quanto em seu primeiro posto como oficial, em Bagé, um ambiente de grande rebeldia e irreverência em relação à Velha República. Ali grassavam comunistas e simpatizantes, e logo ele se aproximou da recém-criada Aliança Nacional Libertadora. Com a desastrada “intentona” de 1935, acabou preso, embora em condições respeitosas, e por apenas cerca de dois anos. Ao ser posto em liberdade, já estava filiado ao PCB, e logo aceitou a convocação do Partido para integrar-se às Brigadas Internacionais na defesa da democracia espanhola, ameaçada pelas tropas de Franco, apoiadas por Hitler e Mussolini. Aí começa a sua experiência de militância internacional, que duraria dez anos.

Os brasileiros incorporados às brigadas eram cerca de vinte, a maioria de origem militar. Como oficial de artilharia, o tenente Apolonio foi bem aproveitado, em breve sendo comissionado como capitão, major e até coronel. Mas, com o “pacto sinistro” Hitler-Stálin e a interrupção do apoio da União Soviética, as brigadas tiveram que se retirar, refugiando-se na França. Lá, tão logo conseguiu escapar do campo de concentração de refugiados, e com a invasão da França pelos alemães, o combatente da Guerra Civil Espanhola converteu-se em membro da Resistência Francesa. Foi nessa militância que conheceu Renée, sua companheira de toda a vida, com quem teve dois filhos. Ao voltar para o Brasil, com a vitória dos Aliados e a redemocratização do país, já veio acompanhado dos filhos René Louis e Raul, este ainda no ventre da mãe.

No breve período em que o PCB esteve na legalidade, após a Constituição de 1946, o novo “quadro” do Partido, veterano de duas guerras e acolhido festivamente pelos companheiros (alguns após nove anos de prisão), foi designado para presidir a UJC (União da Juventude Comunista), função que seria bem do seu agrado. Mas logo o PCB teve o registro cassado, e a sua direção mergulhou de novo na clandestinidade. Como ele mesmo diz em suas memórias, foram “dez anos de chumbo”, em que seu trabalho consistia, basicamente, em encontrar e equipar lugares secretos para as reuniões dos dirigentes, preservando, ao mesmo tempo, a si e sua família.

E veio o XX Congresso do Partido Comunista da URSS, em 1956, com a denúncia dos crimes de Stálin, provocando profundas mudanças no chamado “movimento comunista internacional”. Aqui no Brasil, elas só foram “oficializadas” no V Congresso do PCB, em 1958. Alguns militantes fervorosos não suportaram o choque da realidade, e se afastaram do Partido, como Agildo Barata. Outros mantiveram suas crenças inabaláveis e assumiram o cisma, conservando o nome original da agremiação, que se abandonava: Maurício Grabois, Pedro Pomar e João Amazonas, este o único sobrevivente da ditadura militar de 1964. Enquanto a sigla PCB passava a designar Partido Comunista Brasileiro, para sinalizar novas relações de colaboração – e não mais de subordinação – com o PCUS, os dissidentes insistiram no PC do B – Partido Comunista do Brasil, que resiste até hoje, embora com a perda de suas principais referências internacionais: a China e a Albânia.

Mas as mudanças não se limitaram ao nome do partido. Seu jornal foi rebatizado: de “Voz Operária” para, significativamente, “Novos Rumos”. A “linha” partidária deixou de ter como meta a revolução socialista, e sim, estrategicamente, a luta “anti-imperialista e antifeudal”, para a qual se contava, de forma um tanto ilusória, com o apoio da burguesia nacional. Um clima de convivência democrática espalhou–se entre os militantes, sem a rigidez dos velhos tempos. Data dessa época a minha adesão aos “camaradas”, iniciada em 1961, e que perdurou por uns seis ou sete anos.

Foi também nesse tempo, no governo de Juscelino, que Luiz Carlos Prestes, o velho líder, obteve liberdade de circulação, e o PCB, embora ainda oficialmente ilegal, voltou a ter uma vida de normalidade, com endereços conhecidos, palestras e publicações. Seus principais conferencistas – os “quadros” intelectuais do Partido – eram Mário Alves, Jacob Gorender e Apolonio de Carvalho. Gorender, registre-se, é autor de um livro considerado clássico sobre a escravidão no Brasil: “O Escravismo Colonial”. E Apolonio mantinha uma coluna no “Novos Rumos”, sob o título “Teoria e Prática”, onde discutia questões de doutrina e práxis partidária. Os temas eram debatidos em família, e algumas vezes, a contragosto, “ajustados” à linha política do Partido.

Conheci-o justamente em uma de suas conferências, no Recife. Por volta de 1963, jovem, recém-casado, na companhia da minha mulher, postei-me no fundo da sala, e não pretendia fazer qualquer intervenção sobre o tema debatido. Mas ele, com sua simpatia, cobrou minha participação. Não guardei memória do que se discutia, mas seu singelo gesto me cativou. E passei a admirá-lo à distância.

Mas veio o desastre do golpe militar de 1964, surpreendendo a todos nós, que confiávamos na força das massas e no governo populista de João Goulart. Os dirigentes mais maduros do PCB, com a vivência dos nove anos de cadeia da ditadura getulista, logo compreenderam que nada se poderia fazer, a não ser preparar-se para um longo processo de acumulação de forças visando à derrota da ditadura. Mas Apolonio, combatente na essência, não se conformou com esse paciente trabalho de “costura” política. Ao lado de Gorender, Mário Alves e Jover Teles, criou uma dissidência, que passou a constituir o PCBR – Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. E, como era de se esperar, todos “caíram”. Gorender e Jover Teles sobreviveram às torturas, Mário não. E Apolonio, após entrar em combate com seus captores, chegou a tentar o gesto extremo de lançar-se sobre o volante do carro que o conduzia, para provocar um acidente. Não conseguiu, e foi moído de pancadas, até perder os sentidos.

Apolonio é parcimonioso ao reportar seus sofrimentos nos cárceres da ditadura. Diz apenas que só o deixaram quando a sua vida estava por um fio. E teve a sorte de ser incluído na lista dos quarenta prisioneiros trocados pelo embaixador alemão sequestrado, indo para o exílio na Argélia, em 1970. Um ano depois, seu filho René Louis, também feito prisioneiro, foi libertado em troca do embaixador suíço, e o outro, Raul, foi solto em 1972. Só então Renée pode reunir a família na França, onde já se encontrava o pai. E mergulharam todos em mais um decênio de exílio, só integralmente cumprido pela obstinação de Renée em opor-se a qualquer veleidade de voltar ao Brasil. Seria um suicídio.

E veio, enfim, a queda da ditadura, a anistia e a volta dos exilados. Descrente do `PCB, Apolonio participou da criação do PT, o Partido dos Trabalhadores, nos seus primórdios o único partido ético e coerente do país. Nele batalhou, participou de sua direção, mas manteve a postura crítica e reservada que, a partir de certo tempo, levou figuras respeitáveis como Hélio Bicudo, Francisco Oliveira e Luíza Herundina a se desligarem da agremiação, que havia deixado de ser uma referência de moralidade. Em suas memórias, percebe-se a motivação do distanciamento.

Seus últimos anos dedicou a atuar como uma espécie de conselheiro de jovens políticos, que lhe pediam orientação. A todos recebia com atenção e cordialidade, sempre com o entusiasmo que manteve, ao longo da vida. Era da estirpe de Gregório Bezerra, que também tive a honra de conhecer, um homem “feito de ferro e de flor”, na expressão de Ferreira Gullar. E antes de morrer, aos 92 anos, o velho militante das Brigadas Internacionais teve a glória de receber, na Espanha, por proposta do Parlamento daquele país pelo qual lutou, a cidadania espanhola. Em 1996, eram 374 brigadistas sobreviventes que, ao final da sombria ditadura de Franco, puderam ver cumprida a promessa de Dolores Ibárruri, a “Pasionaria”, feita ao deixarem o país: “Não os esqueceremos. E quando a oliveira da paz florescer, voltem. A Espanha será sempre a sua Pátria”.

Ao comparecer ao lançamento do seu livro de memórias no Recife, na hora de colher o autógrafo do autor, que estava acompanhado de sua doce e tranquila Renée, escrevi abaixo do meu nome, no cartão de identificação: “ex-dirigente da UNE e ex-militante do PCB”. Apolonio – herói da Resistência Francesa, veterano da Guerra Civil da Espanha – abriu-se num largo sorriso, abraçou-me e fez a sua dedicatória:

“Para Clemente Rosas, companheiro de sonhos e de lutas, o abraço fraterno de Renée e Apolonio. Recife, outubro de 1997”.

Um texto incontornável, Clemente. Bela homenagem a um herói brasileiro.

Bravo!, bravíssimo!!, Clemente. Perfeito equilíbrio entre a admiração por Apolônio, que compartilho e o rigor da historiografia. Também conheci o heroico combatente e tive até mais sorte – embora sem a honra de dedicatória como a que você mereceu. Sabia algo de sua biografia, inclusive a participação nas Brigadas Internacionais contra o fascismo espanhol e a incorporação aos ‘partisans’ franceses, quando o encontrei (em 1967, creio) num evento preparatório do VI Congresso do PCB. Foi nos arredores de Belo Horizonte, a seção mineira preparava ‘teses’ a apresentarem-se no encontro nacional, que afinal não aconteceu. Ele e Mário Alves estavam entre os cinco dirigentes nacionais enviados pela Executiva do Comitê Central para subsidiar as discussões em Minas. O encontro durou uma semana, todos nós (uns 30 ou pouco mais) ‘internados’ numa velha casa de fazenda e assim, nos intervalos das reuniões, pude conversar longamente com Apolônio e Mário. Aproximei-me deles, após identificá-los apesar de nos apresentarmos todos com ‘nomes-de-guerra’, porque me inclinava então a posicionamentos mais aguerridos, como preconizavam. Apesar das afinidades permaneci fiel à linha dominante em nosso velho PCB, embora mantivesse contatos frequentes com Mário Alves, ligação esporádica com Apolônio e mobilizasse apoios a militantes do PCBR, PCdoB e outras dissidências, sobretudo em ações defensivas ante o crescimento da repressão.

Caro Celso,

Vejo que você se tornou leitor assíduo de nossa revista, o que muito nos honra e gratifica.

Amigo Marco Antônio,

Meus cumprimentos por ter conhecido, melhor que eu, a figura extraordinária de Apolonio. E também pelas afinidades do nosso passado, para mim agora reveladas.

Clemente

Seu texto é perfeito, focado e preciso. Ficou-me a impressao de estar vivendo cada momento da história. A saga de Apolônio é notável. Quase nos encontramos na Argélia em 1970. Fiquei emocionado ao ler.

Obrigado, Aécio, pelo valioso retorno!