Proust

“Numa época como a nossa, em que a crescente complexidade da vida mal deixa tempo para ler, em que o mapa da Europa sofreu modificações profundas e está talvez em vésperas de sofrer ainda maiores, em que tantos problemas novos e ameaçadores se nos apresentam por toda parte, você reconhecerá que temos o direito de pedir a um escritor alguma coisa mais que um sutil engenho que nos faz esquecer, em discussões ociosas e bizantinas sobre méritos de pura forma, que podemos ser invadidos de um momento para outro por uma dupla onda de bárbaros, os de fora e os de dentro. Sei que isso é blasfemar contra a sacrossanta escola do que esses senhores chamam a arte pela arte, mas, na nossa época, há tarefas mais urgentes do que ordenar palavras de um modo harmonioso.”

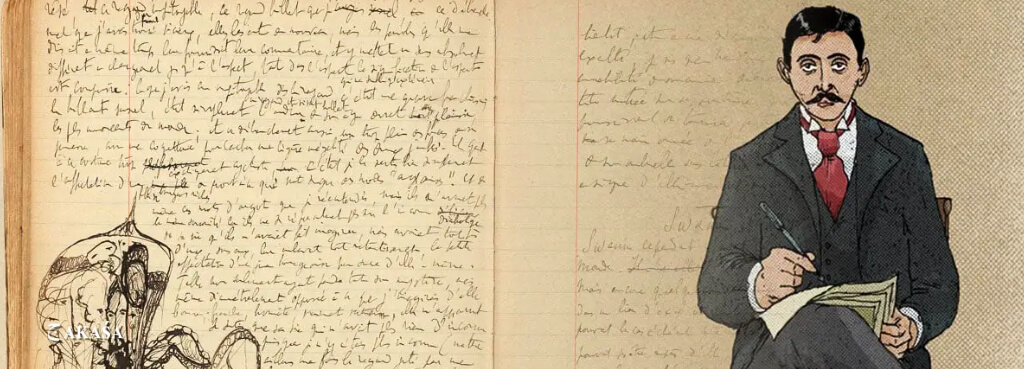

Pelo menos grande parte do texto acima soa familiar mesmo àqueles que nunca leram Marcel Proust (1871-1922, 152 anos neste mês de julho). O excerto é do primeiro volume de “À procura do tempo perdido” e soa familiar por vários motivos, mas especialmente, supomos, porque ecoa a cantilena, já cansada e ociosa, de que os autores literários devem se voltar para algo presumivelmente conhecido como “realidade” e que esse algo é o que conta, é o que é importante e pelo qual temos que nos engajar. Fosse isso verdadeiro, grande parte da literatura, assim como a filosofia e muitas obras de arte, que tanto refletem a humanidade, sequer existiria.

No trecho, Proust e seu duplo, Marcel, que narra o livro de ficção chamado “À procura do tempo perdido”, se dão, por assim dizer, não só ao luxo da ironia, mas à sua prática refletida e intencional, deixando espaço a que vozes discordantes dialoguem com outras vozes no vasto teatro verbal da obra. Trata-se não só de uma “mise en abyme” como também de uma breve amostra do quanto pode ser polifônico um grande romance.

No mencionado trecho, quem fala é o Marquês de Norpois, velho e conservador diplomata, amigo do pai do herói. Valendo-se do contexto político europeu da época, ele argumenta que a estética (“pura forma”) fique obviamente em segundo plano, pois há “tarefas mais urgentes”. Noutras e óbvias palavras, Norpois defende uma literatura politicamente engajada.

Personagem claramente à direita do espectro político, Norpois combate um encastelamento autoral que julga pernicioso. A literatura seria um beletrismo. A esquerda não fará diferente, sobretudo pela voz dos homens de ação que são os revolucionários. No mais, como algures debate a obra proustiana, os “homens de ação” são sempre como que desconfiados em relação aos artistas e escritores. Nos dias que correm, os chamados “Estudos Culturais” não parecem dizer outra coisa: a maré política vai englobando tudo, fazendo a literatura parecer um ramo puramente sociológico, sem autonomia ontológica. Mas Norberto Bobbio, com sábia serenidade, já nos advertira de que não se pode reduzir tudo à política… É de se supor que nosso genial francês pensasse da mesma forma. Enfim, há lugares, como diz o brocardo popular, para todos debaixo do sol.

À pressão “política” de Norpois, Proust responderá não só com todo o seu longo e denso romance, mas, sobretudo, com o último volume deste (“O tempo redescoberto”), quando desenha, com traços firmes e nítidos, o que pensa do realismo em literatura, demonstrando como este paradoxalmente se afasta da arte e da própria realidade. Nesse volume final, como se sabe, está a teoria literária que soube pôr em prática e da qual seu romance é o melhor exemplo. Mas, por outro lado, evidentemente, não se deve nem se pode esquecer a França como um país de ótimos escritores engajados, como fartamente o demonstra o historiador Michel Winock em seu livro “As vozes da liberdade”.

Ao ganhar, em 1919, o prestigioso “Prêmio Goncourt” com “À sombra das moças em flor”, Proust protagonizou um inesperado avanço sobre as hostes realistas, as quais pretendiam dar o prêmio a Roland Dorgelès, cujo romance candidato à láurea se inspirava diretamente na recente experiência humana do autor durante a Primeira Guerra Mundial. Não custa relembrar que Proust também levaria, mas muito a seu modo, a então chamada “Grande Guerra” para dentro do último volume de seu livro, aliás só muito depois de sua morte publicado.

Na esteira de um dos maiores fundadores da modernidade, o poeta Charles Baudelaire, fica claro que o autor de “À procura do tempo perdido” escreve à contracorrente, especialmente no modo irônico, ou melhor, “ironista”, para falarmos como o filósofo Richard Rorty, grande admirador do escritor. Nada, por assim dizer, tão moderno quanto a ironia, sendo inclusive precondição para se ser um bom poeta, segundo o autor de “Flores do mal”.

Numa rara entrevista, Proust afirmou, ainda à contracorrente e com inspirada autoconsciência, que seu colossal romance seria como uma “grande tapeçaria” que “[…] não cabe nos apartamentos pequenos de hoje em dia”! A extensão do livro criaria, como ainda vem criando, problemas de toda ordem: editoriais, de leitura, de percepção, etc. Paciência: tamanho pode ser documento. É curioso ressaltar como Proust, a certa altura, desejou sua obra impressa como um único maciço verbal, inclusive dispensando os parágrafos convencionais, o que, além de nada convencional, colidia com as limitações técnicas da tipografia do tempo. De certa forma, a tecnologia do presente realizou seu sonho, pois há edições que reúnem, num único volume, os sete alentados tomos de sua obra.

Tendo-se em mente uma imagem colhida no próprio romance (o narrador afirma, não sem algum ranço, talvez pensando nos realistas de plantão, que muita gente faz de um livro uma espécie de “cubo”, de caixa, e nele vai enfiando coisas e pessoas), pode-se dizer, “cum granum salis” (embora pareça, e seja, contradição), que Proust fez do seu romance uma espécie de cubo mágico: dentro dele, é claro que os leitores também encontram realidade, problemas políticos, gente como Norpois (e em contrapartida artistas e artes!), saberes sociais, além de poesia (que um crítico já resumiu como sua maior proeza levá-la para dentro do romance enquanto gênero), psicologia, filosofia e, em especial, a pintura, o teatro e a música, sem falar nas metáforas científicas que também já foram objeto de estudo. Para tudo dizer numa só palavra: um romance, como escreveu Italo Calvino, “enciclopédico”. Um cubo mágico, onde Proust, claramente do lado dos frágeis e oprimidos, procurou conferir ao ser humano, tão pequeno e pascaliano caniço, uma grandeza que só o Tempo parece proporcionar.

comentários recentes