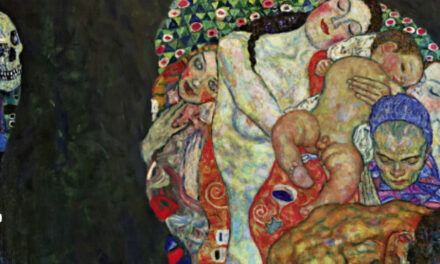

Deck de um navio de passageiros.

Acho que foi por volta de abril que começamos a ventilar em família a possibilidade de tomarmos um navio no meio do ano de 1968 para visitar o Rio de Janeiro. Do alto do edifício Capibaribe, integrava nossa rotina ver o movimento periódico dos quatro navios do Lloyd Brasileiro – os chamados Cisnes Brancos, a saber o “Anna Nery”, o “Rosa da Fonseca”, o “Princesa Isabel” e, afinal, o que nos levaria mar adentro, que homenageava a primeira esposa do Imperador Pedro I. Excitado com a perspectiva de passar uns dias em alto mar, comentei com minha mãe na sorveteria Gemba que um grande momento se aproximava, como se buscasse confirmação. Se estou bem lembrado, aos dez anos, eu já discernia nela um laivo de depressão leve, mas continuada que, pensando bem, jamais a abandonaria totalmente. Isso porque ao ouvir meu entusiasmo com a viagem, e talvez sem que a vida lhe tivesse ainda dado motivos para destilar tanta amargura, ela rebateu de forma estranha: “No dia em que o “Princesa Leopoldina” me ver, o mar vai secar”. Podia ser que estivesse simplesmente num dia ruim, mas aquilo me doeu. Afinal, viajar não era tão alheio à nossa vida. Ademais, em seus 12 anos de casada, ela conhecera meio Brasil, e já tínhamos vivido no Rio de Janeiro. De onde vinha, portanto, tamanho negativismo? Esta e outras compõem algumas das facetas de mamãe que jamais terei entendido plenamente, mas que resultavam, sem lugar a maior dúvida, do acervo de mimos e paparicos que ela trouxera da casa paterna, de onde só saíra para casar aos 26 anos, idade que diz muito de seus critérios rígidos, levando-se em conta a beleza em que resplandece até hoje, aos 86 anos.

Certo mesmo é que papai entregou-nos o prometido. Estava com ele no dia em que fomos pegar as passagens na zona portuária. E foi assim que o paquete “Princesa Leopoldina” contornou preguiçosamente a boca da barra, deixando o Recife reduzido a um borrão manchado no horizonte chuvoso. Instável e nervoso, o navio levara dois anos antes 600 torcedores brasileiros a Liverpool, que lá acompanharam a participação brasileira na Copa do Mundo de 1966. Procedente de Belém, onde embarcara uma linda menina chamada Carla, éramos em nosso grupo meus pais, meu irmão, uma tia – irmã de mamãe -, e a família Aragão, formada pelo casal Aluísio e Rosita e os 3 filhos. Nosso camarote era de terceira classe e ficava na linha da água. Adorava ver o mar de frente, a lavar a única escotilha da cabine, onde ficava meu beliche privilegiado. Papai passou boa parte do tempo no bar, sorvendo gim-tônica e proseando, ao passo que mamãe mal saía da cabine de tão enjoada. Fizemos uma escala em Salvador e os fogos de artifício iluminaram o céu escuro de São João. Na madrugada seguinte, já tínhamos deixado o porto e um dia mais tarde, o mar ficou revolto, especialmente na altura de Cabo Frio, na costa fluminense, o que deixou mamãe pior do que já estava. Creio que foi medicada com uma injeção. Ao longe, via-se o perfil recortado da Serra dos Órgãos e o Dedo de Deus. No Rio, o esplendor da baía de Guanabara iluminada animou mamãe e, da balaustrada, papai apontava os letreiros da Mesbla, do hotel Novo Mundo e até do Excelsior, que ficava diante do prédio onde moráramos, na rua Fernando Mendes, no edifício Egypto. O desembarque foi divertido porque estávamos desequilibrados, como se saudosos do balanço das ondas.

Nosso hotel era o Castro Alves, da rede Othon, ponto de referência dos pernambucanos, e ficava na praça Sezerdelo Correa, na avenida Nossa Senhor de Copacabana, famosa por uma feira em que se vendiam passarinhos aos sábados. Da temporada, lembro sobretudo da chamada de capa do Jornal do Brasil que anunciava a morte da ex-primeira dama D. Darcy Vargas, viúva do velho caudilho gaúcho. Nas calçadas, homens bebiam um chope premiado com espessa espuma branca e pareciam conversar divertidamente, como se fossem adolescentes grandes, apesar dos bigodes, ternos e gravatas. Fizemos em grupo os passeios básicos, mas o melhor aconteceu logo à chegada, quando por fim estávamos recuperados do mareio. Isso se deu quando almoçamos com Andreia, minha prima e madrinha, linda mulher da idade de meus pais, que vivia clandestinamente no Rio. Mamãe comentou comigo que ela tivera que sair do Recife porque acharam na casa de seu namorado boliviano uma cartilha para aprender chinês. Isso, bem entendido, era tido como a quintessência da conduta subversiva, e não era pela afinidade fonética do quéchua com o mandarim. Fazendo de conta que não prestava atenção à conversa travada aos sussurros, pude entender que minha prima vivia um dilema. Ora, tendo achado um emprego, resolvera desabafar com uma colega, a quem contou o que a trouxera ao sul. Muito acolhedora a princípio, a fulana começou a sobrecarregá-la de trabalho, e ela estava a ponto de sumir do emprego sem deixar rastro. Este almoço aconteceu num restaurante alemão, o Bierklause, da rua Ronald de Carvalho, segundo apurei com papai. A prima disse com todas as letras que a situação política era muito tensa e que os “gorilas” a prenderiam se voltasse ao Recife.

Na inevitável ida ao Centro, contudo, para ver os letreiros luminosos da Cinelândia, lanchar na confeitaria Colombo e conhecer as dependências do Teatro Municipal, aconteceu de estarmos em meio a uma multidão como eu jamais vira. Se eram mesmo cem mil pessoas que regurgitavam entre as avenidas Presidente Vargas, Rio Branco e a Cinelândia, não saberia dizer. O que era inegável é que, como tudo naquela cidade, não havia ranço ou sisudez. Pelo contrário, reinava, até onde podia ver, um clima de congraçamento risonho, como se todos estivessem a caminho de uma enorme festa ou a uma partida de futebol no Maracanã. Sem saber se presenciei isso ou se simplesmente ouvi falar a respeito – o que é mais provável -, uma máquina de escrever fora arremessada do alto de um edifício próximo. Teria sido este um ato revolucionário ou meramente uma sabotagem torpe, induzida pelas forças da ordem e da reação? Pelo sim pelo não, papai nos levou na direção do aeroporto Santos Dumont, onde trabalhara até uns anos antes, e acomodou-nos num táxi enorme que nos levou em paz até Copacabana. Do Rio, fomos de ônibus para São Paulo e de lá regressaríamos de carro para o Nordeste. Voltei a ver o “Princesa Leopoldina” manobrar ao largo do porto do Recife, antes de que este belo paquete feito em Bilbao, País Basco, atravessasse Gibraltar para passar longos anos entre Limassol, Chipre, e Haifa, Israel. Em 2001, virou sucata em Alang, Índia, depois de 40 anos no mar. Quanto à Marcha dos 100 mil, pode-se dizer que, a exemplo de muito do que aconteceu em 1968, ainda não chegou a termo. Como se sabe, no Brasil de meio século depois, as celas se esvaziam sob o olhar complacente das câmaras de televisão.

Quanto a mim, mantive a curiosidade, deixei-me perplexar e sobrevivi ao derrotismo de mamãe. Parece pouco, mas já foi alguma coisa.

***

comentários recentes