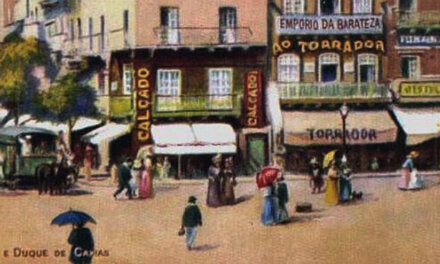

Turma escola pública de 1925.

Esta era famosa pela severidade. Maria José Gouveia era o seu nome, mas o apelido familiar chegou às salas de aula, muito embora nós, alunos, não fôssemos autorizados a tratá-la assim. Uma de suas auxiliares, excepcionalmente mansa, a chamava de Madrinha Zica.

Digo excepcionalmente porque a outra, Dona Natália, fazia par à mestra–chefe. De lábios finos e nariz adunco como uma feiticeira, não tinha qualquer ternura com as crianças. Eu a vi, numa ocasião, quebrar um lápis, com borracha acoplada, na cabeça de um aluno. E no meu primeiro dia de aula com ela, em que fui forçado a usar caneta pela primeira vez – daquelas de pena áspera, de molhar no tinteiro – tive uma boa amostra da insensibilidade daquela criatura. Ao receber o caderno com a cópia encomendada, escrita com a letrinha tremida de um garoto de seis anos, que até então só conhecia lápis, riscou a página com tinta vermelha, de cima abaixo, vociferando:

– Isso eu não corrijo!

Nesse tempo, a palmatória já tinha sido abolida. Mas havia os nós dos dedos para os “cascudos”, as réguas para reguadas, o quartinho escuro, o cimento áspero do piso para se ficar de joelhos, em castigo. A regra era a da punição física para os desatentos e pouco estudiosos. Eu e meu irmão escapamos apenas por não serem esses os nossos casos.

A escola funcionava numa salinha ao lado de uma capela, e também em espaços separados dentro da igreja. Lembro bem do terror que me assaltou quando, aluno de Dona Lourdes, a afilhada que comandava o 3º ano, cheguei, num dia em que ela havia faltado, e adentrei o recinto, então sob o controle único da velha Zuzica: dos dois lados da nave, divisei fileiras de meninos de joelhos, em castigo por motivos diversos. Noutra ocasião, quando um garoto cumpria uma das penas mais brandas – ficar de pé atrás do quadro negro, uma estrutura de madeira descolada da parede – via-a, descontraidamente, enquanto escrevia a lição no quadro, vibrar, com a outra mão, reguadas cegas no castigado inquieto, sem preocupação quanto à forma como ele estaria sendo atingido.

Pior destino teve um dos seus sobrinhos, obrigado pelos pais a morar com a educadora da família. Apanhava em casa e na escola. Era um garoto extremamente retraído, que reencontrei, muitos anos depois, como profissional da arquitetura em Recife. E dele ouvi o relato dos sofrimentos passados, cujas marcas psicológicas conservava, mesmo na vida adulta.

Um belo dia, fomos informados pela mestra, sem a menor gentileza, de uma novidade:

– Amanhã vou receber aqui um aluno novo. Um menino muito fino, educado, não é para se misturar com vocês. Tenham respeito com ele.

Era um carioca, de sotaque carregado, cheio de sofisticações e mesuras, com quem logo antipatizamos. Trazia uma caneta “automática”, novidade que a velha abominava, pela possibilidade de acabar a carga de tinta em plena aula. E não dava outra coisa:

– Dona Maria, faltou “tchinta”!

E vinha a resposta, com irritação mal disfarçada:

– Está bem, meu filho, mas não deixe faltar mais não…

Na saída, o calouro estendeu a mão para a Dona Maria, que, desacostumada com aqueles rapapés, na pressa de corresponder ao gesto, derrubou o monte de cadernos que segurava, para nosso discreto deleite.

Mas a fase cerimoniosa do relacionamento com o novato durou pouco, tanto para ela como para nós. E a linha dura acabou prevalecendo.

Só uma vez recebemos, eu e meu irmão, manifestações de afeto de Dona Maria José: quando nos saímos bem, no final do curso, em uma espécie de exame geral de todas as escolas. Sobretudo meu irmão, a quem uma jovem professora tentou, sem sucesso, fazer confundir os conceitos de “área” e “perímetro”. Fizemos bonito, e Dona Zuzica, orgulhosa e feliz, nos abraçou.

Anos depois, já universitário e com presença em jornais e suplementos literários, na forma de poemas e crônicas, reencontrei casualmente Dona Maria José na rua. Velhinha, solitária, pareceu-me frágil e carente. Foi às lágrimas, ao rever o aluno que, para ela, já era um intelectual de fama e conceito. Surpresa! Sob toda aquela antiga truculência, havia sentimento!

Oi Clemente , com 4 anos iniciei os estudos no Jardim do Grupo Epitácio Pessoa . As professoras Adamantina Neves e Lourdes Carvalho responsáveis pelos cuidados e início da alfabetização das crianças .

A escola eu achava grandiosa e as professoras elegantes e bonitas . Foi um tempo q hj , tão longe , vejo como um início suave da escolaridade !

Seus “causos paraibanos” são envolventes !

Querida Marileide,

É uma alegria saber que você continua leitora da nossa revista, enriquecendo-a com seus comentários. Faço votos para que outras velhas amigas e outros amigos estejam fazendo, ou venham a fazer o mesmo.

Obrigado pelo registro. Os “causos paraibanos” vão continuar ainda um pouco, pelo menos mais dois já estão prontos.

Oi, Clemente, o João Rego te sacaneou. Pois tão velhinho assim você não é. Essa turma de 1925 não é da Zuzica. Coitada, era mesmo assim tão cruel? A excelência ela aplaudia. Das minhas professoras primárias nem lembro direito, apenas vagamente. Minhas neuras são outras: vinda de um lar basicamente ateu (mas rigorosamente ético), foram as professoras do primário que meteram religião na minha cabeça e fizeram com que eu conseguisse do meu pai a permissão para fazer primeira comunhão. Meu pai deixou numa boa. Mas, graças a deus, voltei a ser ateia, como ateu era meu pai. Minha fase religiosa não durou mais que 3 ou 4 anos da minha infância (se não contar mais uma fase religiosa de uns 5 ou 6 anos, a do comunismo da minha juventude). Lembro que no dia da primeira comunhão, ao vir do altar com a hóstia na boca, só tinha na cabeça o seguinte: “vou morder esse negócio p’ra ver se tem mesmo o corpo e o sangue de Jesus Cristo”. A minha primeira comunhão foi a primeira e a última.

De fato, Helga, minha fase de escola primária foi na segunda metade dos anos 40. Mas o espírito da escola, e a didática, não diferiam muito dos anos 20, como a minha crônica revela. Assim, a foto não destoa tanto.

Quanto à religião, com pai indiferente e mãe católica, demorei mais a abjurar a crença de família. Só me livrei no curso superior, saindo da JUC para o PCB. Obviamente, deixei também essa nova mitologia, que critiquei no último dos meus “artigos filosóficos”, publicados nesta revista. E nos encontramos ambos, hoje, no racionalismo, palavra que assusta menos que ateísmo.

Um abraço.

Delícia de história, Clemente. Abriu espaço para muitas rememorações que pretendo fazer mais adiante, no dia em que a inspiração me vier em socorro. É um universo riquíssimo esse das primeiras experiências escolares.

Abraço,

Fernando

História sensacional, Clemente!! Principalmente porque sou sobrinho-bisneto da professora Zuzica e aquele garoto retraído que era parente da professora é o meu tio Mário, irmão do meu pai!

Estou escrevendo as memórias do meu pai e gostaria muito da sua autorização para transcrever esse artigo no livro.