Omicron, a variante.

Começa 2020 e, como se fosse de repente, já vai entrando em março. Em Lisboa, uma família completa vai se arranjando com o confinamento, que os brasileiros, ávidos por adotar o que vem de fora, chamam lockdown. Os cônjuges e a prole confinados. No caso, a prole resumia-se a um miúdo, um puto, que os brasileiros chamam de menino, no quarto ano do ensino básico, como assim é chamado em Portugal. No Brasil, temos uma denominação mais comprida e menos transparente: quarto ano do Fundamental I. O menino passara a ler e ouvir noticiários com seus pais.

A Covid19, surgida em fins de dezembro de 2019, apanhara a todos, efetivas e potenciais vítimas, de surpresa. A princípio pouco se sabia até de como se resguardar. Aí por abril de 2020, a WHO, acrônimo, em inglês, de Organização Mundial da Saúde, emitiu uma nota, defendendo que o uso de máscaras fosse reservado aos que prestam cuidados de saúde. O puto, que estudava inglês em casa com seu pai, perguntou a sua mãe. “O que é quem?” Como?, ela retruca. O puto riu. “Quem, em inglês”, disse. E em inglês mesmo soletrou a sigla: ‘dabliu’, ‘eitch’, ‘ou’. Na melhor interpretação do que aprendeu com seu pai português. Diferente do que teria soado, houvesse aprendido inglês brincando com um vizinho, da mesma idade, inglês ou norte-americano. Para sua mãe, sua pronúncia soava claríssima. Ah! A OMS, disse ela.

O pai do puto havia comentado uma disparidade entre a atitude de usar máscaras em espaços públicos, pela “Quem”, e o observado em fotos que mostravam asiáticos reagindo à pandemia, nas principais cidades da região. Os asiáticos, que tinham enfrentado epidemias de vírus da mesma natureza, respiratórios, eram, ao tempo, fotografados usando máscaras. Alguns ocidentais, entre eles os pais do puto, apostando que não era uma recomendação da alta costura asiática, se é que existe, mas experiência consagrada em resultado positivo, passaram a desobedecer à WHO, usando-as em ambientes tão abertos quanto as ruas. E, como parte do processo de ganho de informação, a WHO, após certo tempo, passa a recomendar o uso de máscara por todos os humanos. A “Quem” fora aquém.

Houve resistências. Pelos mais diversos motivos. Até porque, não faltou quem pensasse, machão que é machão não vai expor fraqueza diante um ser tão pequeno e desprezível quanto um vírus. Nem pensar! A máscara foi exigida em ambientes públicos em quase todos os países. Tendo uso sempre questionado em alguns. Tornou-se o principal motivo de contendas aéreas nos Estados Unidos: aviões aterrissando, tendo – com frequência – não o corpo de bombeiros e ambulâncias aguardando a descida, mas policiais, para as boas-vindas aos contendores. Recebidos cortesmente, não com rosas Amber Queen, mas com algemas. Nas delegacias houve quem, numa primária leitura de textos legais, explicasse ter brigado em defesa da Constituição, que não obriga ninguém a usar máscaras.

A pandemia seria vencida pelas vacinas. Será? Começaria praticamente em 2021 a aplicação das vacinas para quem as estava produzindo, para quem pode comprá-las, para quem pode recebê-las de um programa subvencionado. Produzidas, em total inteireza do processo produtivo, vacinas na América do Norte, três, vacinas na Ásia, três, vacinas no Caribe, três, vacinas na Europa Ocidental, uma, vacina na Europa Oriental, duas. Vacinas na América do Sul, uma prometida, de concepção local, duas fabricadas sob licença.

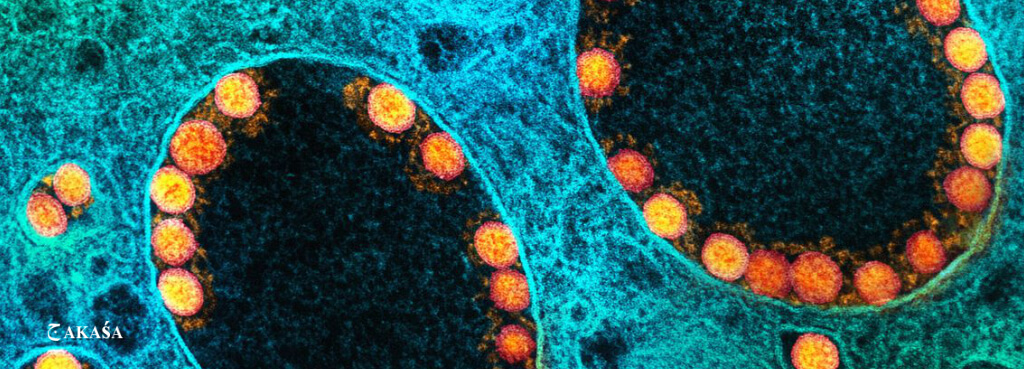

A emergência da variante Delta, notoriamente mais contaminadora do que as anteriores, trouxe o momento de uma guerra, entre os produtores de vacinas, os das privadas, sobre que vacina efetivamente protegeria contra a nova variante. Esvaiu-se a guerra, talvez por exaustão. Novas variantes surgindo, os pais do puto conversavam sobre como uma variante mais contaminadora terminava por praticamente expulsar as menos contaminadoras. Em dado momento foi descoberta a variante Ômega, de capacidade de contaminação ainda sobejamente maior do que a da Delta. Mas, afortunadamente, as menos letais das variantes até então surgidas. O puto esperto logo sacou a primeira conclusão, que depois seria anunciada por um douto infectologista. Viva a Ômicron, vai trazer o fim da pandemia. Vai ser a variante infectante e poucos vão morrer.

Países ainda há sem vacina suficiente em 2022. O puto, que já havia voltado temporariamente às aulas presenciais, sacou, enquanto conversava em casa, a segunda conclusão. Sabe, tomaram o caminho errado. Tantas vacinas e seus pais tinham falado quanto recurso aplicado e replicado para desenvolver estas tantas vacinas. Então, teria sido melhor aplicá-los para produzir uma variante altamente contagiosa, de preferência mais ainda do que a Ômicron e também ainda menos letal. Tão letal quanto uma gripe comum. No futuro vai ser assim, disse. A variante se espalha pelo mundo. Países pobres e países ricos ganham rapidamente a imunidade coletiva.

Seus pais nada tinham ouvido de ideia similar. Tinham conhecimento do sucesso dos incas em desenvolver um tipo de algodão que podia ser cultivado a três mil metros de altitude. Dos holandeses em desenvolver um gado mais produtivo de leite. Do recente sucesso do Brasil em produzir soja nas pensadas improdutivas terras dos cerrados, viabilizando o país se tornar o maior produtor mundial do grão. Os laboratórios de modernos estudos biológicos se dirigiam formalmente, pensavam, ao desenvolvimento de transgênicos. A mídia deixa escapar comentários sobre o desenvolvimento de conhecimento aplicável à guerra biológica, proibida. Por isso a explicitação, pelos laboratórios, da prática de pesquisas nessa área – quando de eventual vazamento de informação – correndo-se no assegurar que o que se busca é desenvolver defesas contra possível violação da proibição de guerra biológica por parte dos outros. Claro. Nem é preciso muito esforço de desenvolvimento de cepas novas. O Aquecimento Global já provê, com o degêlo, no Alasca, no Himalaia e na Sibéria, uma boa dose de antigos, agora renovados, vírus, que vão se acordando de hibernação multimilenar forçada pela chegada da Era Glacial, totalmente desconhecidos dos sistemas imunológicos dos mamíferos hoje circulantes na superfície terrestre, neles incluídos os homo, sejam sapiens, demens, ou stultos.

Os pais acharam a ideia maravilhosa. Nem consideraram que a natureza poderia vir a gerar, em seguida, a partir dessa cepa de tão boas propriedades, uma outra cepa ainda mais contaminadora e de perigosa letalidade, que passaria a ser dominante. Assim, sem considerar este risco, colocaram: é pena que o mundo não esteja preparado para ser tão racional. Talvez um dia, após um grande sofrimento, a Humanidade venha a aprender, pensaram. E, assim, disseram.

O grande número de vacinas atende à lógica de que quem garante a imunização de seu povo. A empresa fatura grandes lucros. A nação, melhor posição na sua geopolítica. Ganha pontos face a outros que não têm vacina para vender. Não dá para vender a nova variante de um vírus, como se vende uma vacina. A variante se espalha por contatos interpessoais, como se fosse por ela mesmo. Ou seja, a empresa não se interessa, pois não vendendo, não lucra. Estados não se interessam porque não podem converter seus gastos em ganho geopolítico. Tal cepa se comportaria, do ponto de vista econômico, como um “bem público”, conceito pelo qual o mais conhecido economista norte-americano de meados do século passado, Paul Samuelson, é usualmente creditado como seu introdutor na economia moderna. A solução do “desenvolvimento” de uma cepa da mais alta capacidade de contaminação e de desejável baixa letalidade é aplicável num mundo de pureza, dos putos. No mundo dos adultos, sérios, a velhacaria termina, em geral, por reinar.

Nota: Único responsável pelo conteúdo e forma, agradeço a Tarcísio Patrício Araújo a colaboração que, em forma e natureza, extrapolou de muito a contribuição em editoração, respeitando, como tem que ser, sua decisão de não admitir ser registrado como coautor, continuando a discordar dela.

comentários recentes