Casa de fado a Tasca do Jaime, Lisboa.

05 de março de 2018

Em tamanho, aí no Brasil seria uma birosca. Uma garagem de sobrado. Cheguei ás cinco horas, aproveitando um pequeno estio. A voz do fadista se ouvia três ou quatro portas antes, na estreita calçada de pedras portuguesas. Sílvio e a doce e sábia Bia, acompanhados de filha, genro, neta, já lá estavam guardando meu lugar. Pelas sete horas, o auge do fado, metade da Tasca do Jaime estará com as seis mesas expulsando gente por cadeiras que não há. Afora os que ficarão de pé, imprensados contra o balcão do bar para dar lugar aos passantes.

Onde morou, Sílvio encontrou o melhor espaço de boemia. Em São Paulo não frequentei seu bar preferido na Vila Madalena. Mas com certeza os cozidos e outras tantas comidas de muito boa proteína que ele sabe preparar para juntar a boemia em sua casa. No Recife, logo descobriu o bar Retalhos e, quando este fechou, não teve dificuldade em encontrar Bozó e sua família de músicos, que viraram amigos de casa. Com o mesmo espírito do fado de ontem e anteontem: um aperto, uma falta de cômodo para todos, e o grande prazer da música e da bebida.

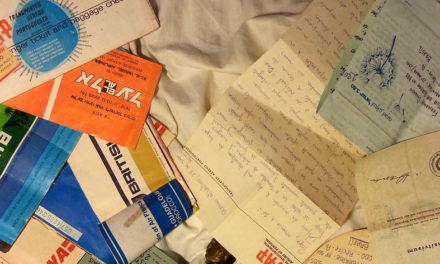

Não deveria comer frituras, mas foi impossível resistir ao bolinho de bacalhau. Soberbo. Ih! isso aqui está mesmo a parecer uma crônica social. Cadê a foto? Não acertei a usar o fleche (será que é automático?) e estão péssimas. Mando assim mesmo? Mando. Afinal, o Momentear é menos exigente do que a Será. E, convenhamos, uma crônica social é bem melhor com foto do que sem. Quem sabe, eu peço um emprego de cronista social à Folha de São Paulo? Além de acrescentar uns trocados à minha conta bancária, ainda ganho bom fotógrafo para ilustrar as matérias.

Jaime tem um vozeirão ao falar, cuidando do caixa e fritando os bolinhos de bacalhau. Quando entrei, era ele quem cantava o primeiro fado, com o qual abriu os trabalhos. O filho se ocupava do violão igual aos nossos. O outro, que semelha a um bandolim grande, a chamada guitarra portuguesa, terá sempre um de fora a tocar. E os cantores e cantoras se revezam entre os frequentadores assíduos. A mulher serve as mesas. Cabelos pretos presos com graça à altura do nariz, fosse este atrás da cabeça, rosto limpo sem pintura, pele clara e boa, terá em torno de cinquenta anos. O mesmo que o marido. Pequenina, abaixando-se por vezes entre mesas para não interromper a música, Laura, este é seu nome, está sempre a andar de um canto a outro, deixando o mando aparente ao corpulento marido. Na verdade, é ela quem, com cuidados miúdos, comanda o sarau das cinco da tarde às oito da noite, todos os sábados e domingos.

Essa dinâmica do pequeno negócio familiar, que Nazareth Wanderley e Carlos Brandão conhecem tão bem nos campos brasileiros e alhures, aqui em Portugal é encontrada em qualquer esquina. A frutaria logo aqui perto, por falta de um filho, neto, que estivesse de férias dos estudos ou sem trabalho, contratou o Victor, um garoto de vinte anos. Coradinho, bem disposto, inaugurou comigo a ajuda na localização dos produtos e a entrega em casa. Não sabia nem onde era a rua da Verônica, à frente da frutaria no largo da Graça.

Ontem, domingo, fui sozinha ao fado. Ainda existiam lugares vazios. A Laura colocou-me em uma mesa de quatro lugares ocupada por três desconhecidos: um casal dinamarquês que já vira lá no dia anterior e um senhor sueco muito alto. Ao chegar, cantava com voz um tanto gasguita, destoando da suavidade grave dos demais, uma dama conhecida na Tasca, a Rosinha. Abria os trabalhos em lugar do dono.

Um boteco, em qualquer sítio do mundo, é um microcosmo da sociedade em espaço e tempo reduzidos. Toda cidade pequena que se preza tem seu doido. No fado desse domingo, Rosinha foi essa personagem. Na véspera, um homem de meia idade, subido a um tamborete ao fundo da tasca, depois de uns tantos copos, fazia esse papel. O que ninguém tem coragem de dizer, diz o doido. E dele se toleram as bobagens, porque, no fundo, ele representa algum pedaço nosso que deixamos escondido em público. E, quando rimos dele, estamos a rir de nós mesmos e isso nos faz bem. Para isso servem também os palhaços.

Não é apenas o medo que traz os brasileiros ricos para Portugal e tantos outros países da Europa e aos Estados Unidos, na migração de nossos dias a que me referi na última crônica do blocomomentear da semana passada. É também morar nessa Lisboa do fado, do aconchego, dos sobrados e ruas com nomes tão pessoais como herdaram as ruas do Recife. Lá, acabou-se a vida fora de casa e dos ambientes seguros, mas o nome das ruas permanece, com sua preposição a indicar pertencimento, vizinhança: rua da Amizade, da Saudade, dos Prazeres, do Sossego, da União, onde morou o avô de Manuel Bandeira. A mesma rua que no Recife se chama da Harmonia, em São Paulo é simplesmente Harmonia.

Quando já me despedia de Laura e Rosinha, esta exortava-nos a ficar alegres, pois estamos em Lisboa. “O mesmo não podem dizer os que moram em países em guerra, o Oriente Médio, o Brasil”. Já sabia minha nacionalidade e se deu conta do ato falho. Olhou-me desconfiada, tapando a boca, mal pronunciou o nome de meu país. Como a me pedir desculpas.

comentários recentes